Quemar las naves es más que el simple acto de prender la chispa. Cuentan que Alejandro Magno llegó a tierras de fenicios con un ejército tres veces inferior y amedrentado. Ante tal panorama, el gran líder ordenó quemar los barcos en que habían arribado y les comentó a sus guerreros que la única manera de regresar a casa sería a bordo de los barcos construidos por y para el enemigo. Más que sobrevivir, se precisaba vencer. La retirada nunca fue una opción.

Los grandes gestos cambian situaciones. No me refiero a la actuación impulsiva y heroica en las películas de acción hollywoodense, ni siquiera de la historia del viejo Alejandro, adornada por la benevolencia que los milenios guardan para vencedores. Hablo de la fe que se inyecta para que la muerte no sea freno, para que se desprenda todo lo que recuerde al temblor de la muñeca o que deje espacio a una luz de escapatoria con cara de repliegue.

La causa de los del 10 de octubre de 1868 fue de esas que piden quemar naves, de hombres y mujeres capaces de “hacer el ‘cálculo’ de las circunstancias nacionales e internacionales propicias, con el ‘sentimiento’ de la justicia, ese ‘sol’ que iluminó la mañana real e histórica de La Demajagua: mañana de la libertad inseparable del sacrificio”, como reseñara Cintio Vitier.

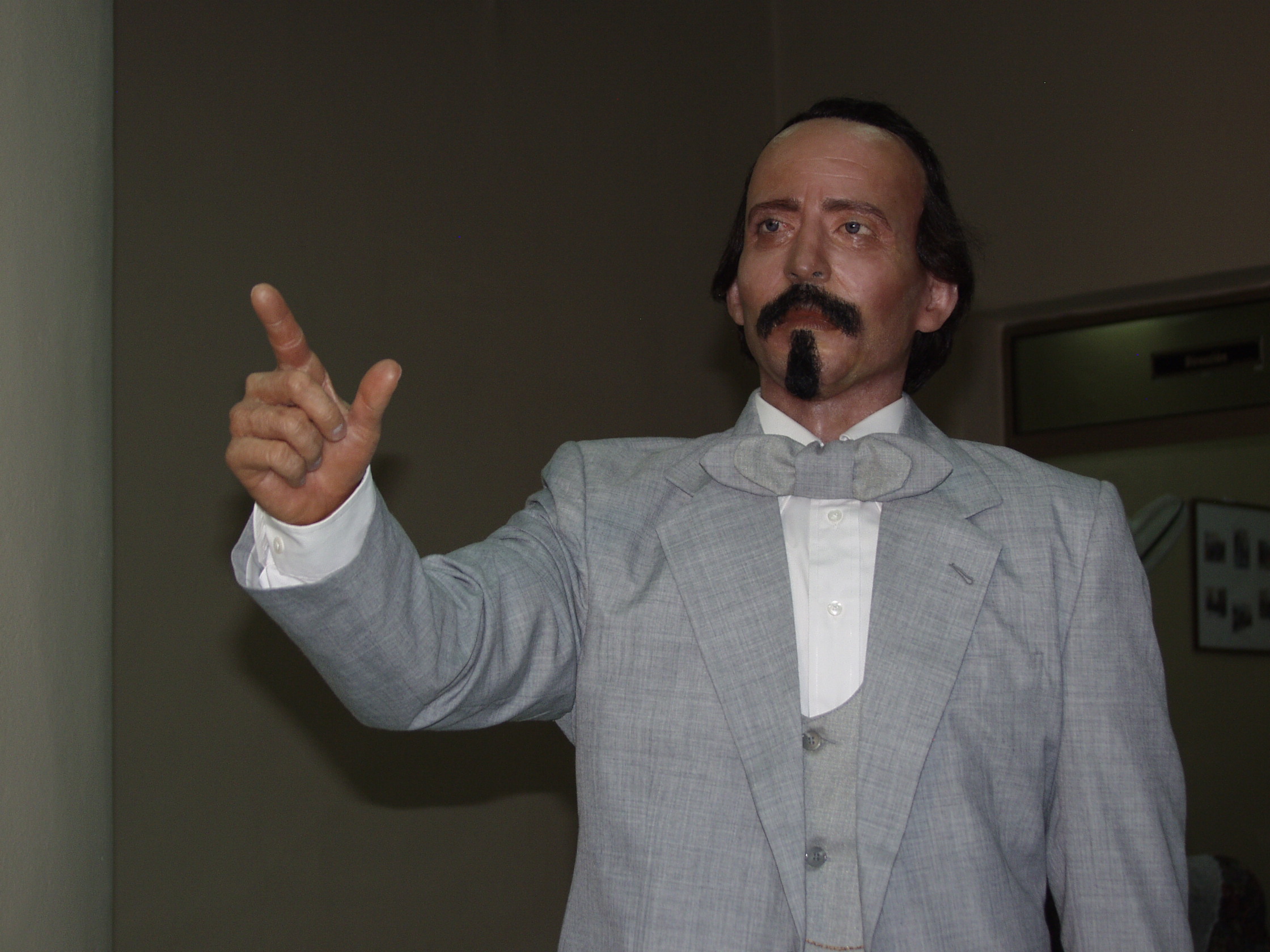

Carlos Manuel de Céspedes fue el incendiario por excelencia de toda nave: la muerte de su hijo Oscar a manos y bajo chantaje de las fuerzas españolas, el fuego de la ciudad de Bayamo, los esclavos libertos, las tierras y riquezas abandonadas.

El camino trazado por el Padre de la Patria llevaba únicamente a la manigua, de la cual solo se podría salir con el contrario arrastrando el máuser y la voluntad quebrada. Décadas después así sería… más o menos.

La guerra empezaba con un hombre de moral y de ello se alimentó lo mejor de la contienda. Cuando salieron a la luz todas las traiciones, los falsos patriotas, las intrigas, quedó para salvarnos la ética de la sangre dejada en tierra y el gesto abrasador de quienes abandonaron todo privilegio en pos de agilizar la llegada del juicio último para la metrópoli.

Céspedes, al ordenar a Máximo Gómez la quema de los cafetales de Guantánamo, dejaba bien claro que no podíamos vacilar entre nuestra riqueza y nuestra libertad. Entendía el bayamés que la flota toda debía quedar reducida a cenizas para que no mediase pensamiento oportunista en lar alguno y todos sintieran la revolución como una necesidad personal, la salvación única para regresar a la vida, esta vez vida buena, vida plena, vida grande y libre.

Defiende Cintio en su ensayo que el Padre guardaba la razón cuando escribía que “Ninguna medida me viene, ninguna facción se me asemeja”, a sabiendas de que nada había ni podía existir semejante a la guerra en el país y como tal tenían que ser exaltados sus símbolos y representantes.

Quienes lo acusaban de dictador se habrían jactado al escuchar estas palabras, pero el devenir demostró que una campaña militar no se vence con burócratas a la cabeza y mucho menos con la democracia liberal andante de los países por entonces libres.

Céspedes, el incomprendido, el traicionado, el fundador de la naciente República, resultó el primero en su gesto radical. Después de que su sacrificio fuese consumado, servir a Cuba, más que como acto excepcional, ya iba resultando, ante la historia, un deber.

No le perdonaron el valor.

Términos y condiciones

Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.